海洋プラスチック問題を考える、連載2回目です。

前回は海洋プラスチック問題に、なぜプラスチックが取り上げられるのか?でした。

前回はこちら↓

連載2回目のテーマは、

海に漂流したプラスチックが海洋生物にどんな影響を与えるのか?

です。

少し前にニュースでプラスチックによって傷つけられた亀や海鳥などの写真が報道されました。

この写真を見たときに、

どんな経緯でプラスチックが海洋生物を傷つけているのか?

また、それはプラスチックだけなのか?

が気になりました。

今回は海へ流れたプラスチックが海洋生物にとって、どんな影響があるかをまとめました。

目次

1.プラスチックが海洋生物に与える影響とは?

2.マイクロプラスチックが持つ2つの毒性

3.マイクロプラスチックによる生物濃縮

プラスチックが海洋生物に与える影響とは?

プラスチックが海に漂流することで、海洋生物に⓵物理的影響、②化学的影響を与えていることが報告されています。

⓵物理的影響

・プラスチック片が刺さる傷やケガ

・プラスチック片を喉に詰まらせる窒息死

・漁具を絡ませたり、誤食によりプラスチック片が消化できず起こる栄養失調やそれによる腸閉塞や餓死

・海底にレジ袋などが覆われ、貝類などの海底生物の酸欠による窒息死や海底植物の発育不良

マイクロプラスチック問題に詳しい東京農工大学の高田 秀重教授によると、クジラ類や海鳥類などの高次補足者などがプラスチックによる摂食障害が多く見られるそうです。

またプラスチックは軽く、海に浮くので、特に海鳥がプラスチックを誤食してしまうことが多いそうです。

②化学的影響

・プラスチックの添加剤により、甲状腺攪乱作用や神経毒を引き起こす可能性がある

・海水中に漂うPCBsなどの有害物質により、肝機能や生殖機能の低下などを引き起こす可能性がある

物理的影響に比べて、化学的影響は継続して研究中であり、はっきりと分かっていることが少ないです。

物理的影響は海洋生物の誤食が主な原因で、人間には当てはまりません。

しかし化学的影響は、マイクロプラスチックによって人間も影響を受ける可能性があり、世界中でマイクロプラスチックを問題視している大きな原因でもあります。

マイクロプラスチックが持つ2つの毒性

プラスチックには、金属や紙など他の漂流物にはない2つ毒性があります。

1つ目の毒性は、プラスチックの添加物によるもの。

一部のプラスチックには、燃えにくさや柔らかさを足すために、添加剤を加えています。

その添加剤には有害なものがあり、水に溶けるものと溶けないものがあります。

水と油をイメージすると分かりやすいと思います。

水と油の関係

水と油の関係

出展:教材自立共和国

水に溶けるものは海に溶けだし、徐々に薄まっていきます。

一方、水に溶けないPBDE(ポリ臭素化ジフェニルエーテル)などはプラスチック片の中に留まったまま海を漂い、海洋生物が食べ、有害物質が体内に蓄積されます。

2つ目の毒性は、プラスチックが有害物質を吸着してしまうこと。

プラスチックは石油から作られており、石油は水に溶けません。

マイクロプラスチックとなり海に漂っていると、同じく水に溶けない有害物質を吸着してしまうのです。

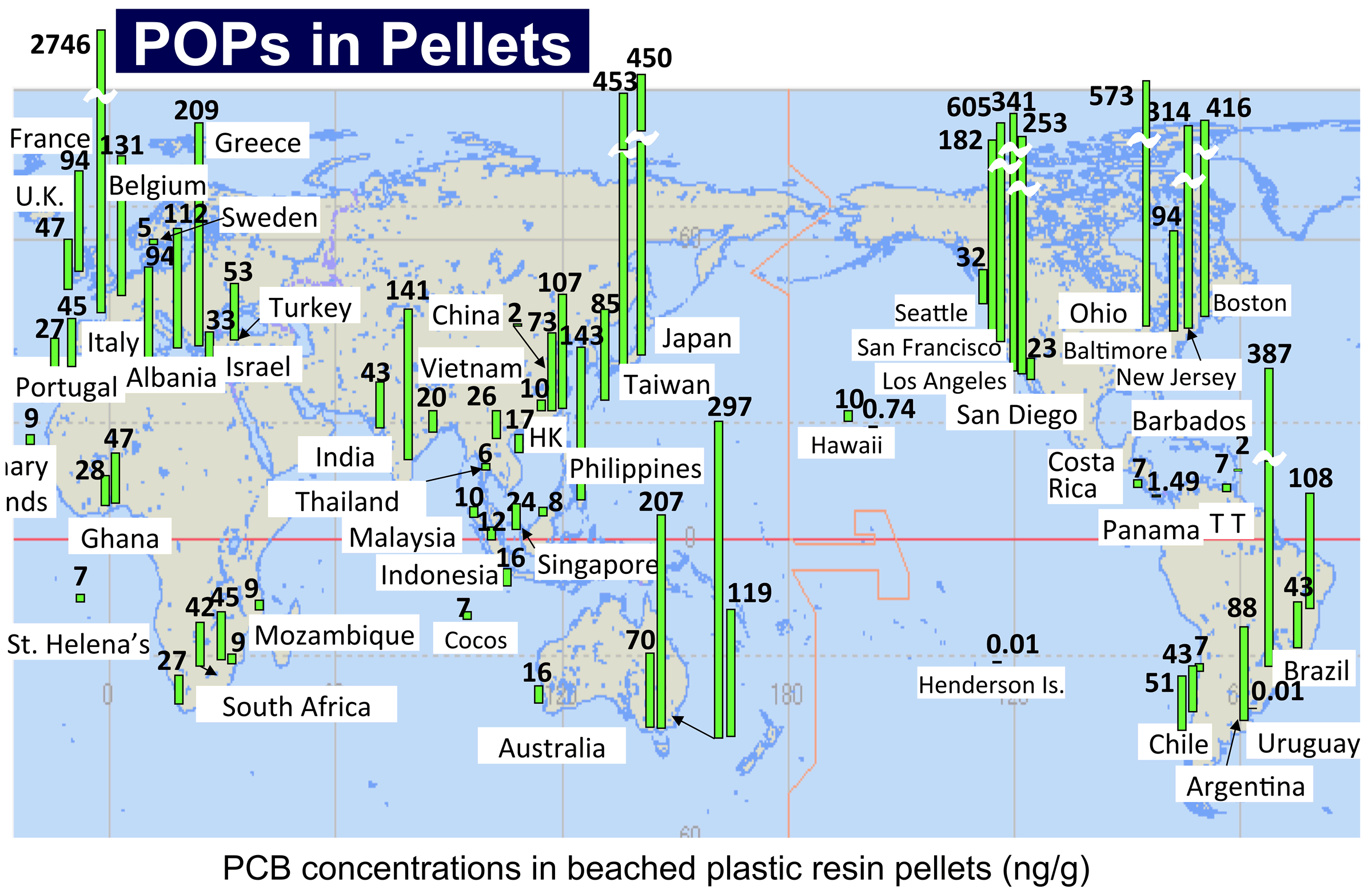

この有害物質の中で、特に注目されているのがPCB(ポリ塩化ビフェニル)と呼ばれる汚染物質です。

このPCBを摂取すると皮膚病や内蔵疾患、発がん性の可能性があるため、現在ではストックホルム条約により、製造・使用禁止、輸出入禁止となっています。

日本では昭和43年のカネミ油症事件として、注目を浴びました。

カネミ油症事件:厚生労働省、環境省

このPCBは世界中の海で漂流されていると言われています。

マイクロプラスチックによる生物濃縮

ここまではプラスチックの危険性についての話でした。

しかしプラスチック自体は海洋生物の便として排出されます。

では何が問題か?

プラスチックは体内から排出されますが、添加物やPCBなどの化学物質は体内に残ってしまいます。

プラスチックを食べては、体内に化学物質が蓄積され、海洋生物の中で食物連鎖を繰り返すことで、徐々に濃度の高い化学物質が検出されるようになります。

このサイクルを生物濃縮と言います。

生物濃縮のサイクル

動物プランクトンなどの小さな生物からもマイクロプラスチックが取り込まれているとの報告があり、より生物濃縮が加速します。

高濃度の汚染物質を摂取した海洋生物は、活動の低下や個体数の減少、更には絶滅へと繋がる可能性があります。

世界中の学者が海洋プラスチック問題に警鐘を鳴らすのは、海洋生物を通じて、いずれ自分たち人間にも降り掛かってくる問題となるからです。

続きはこちら↓

最後までお読みいただき、ありがとうございました。